エマ•ドナヒュー『星のせいにして』を読了した。とてもとても良かった(ここ最近忙しくて自分を見失っていたから、まとまった時間がとれて読書ができたということも大きいかも)。

『星のせいにして』は、スペイン風邪の流行下、アイルランド、ダブリンの産科病棟での看護師の苦闘の3日間を描いた「パンデミック・ケアギバー小説」。勝手に女性と医療にフォーカスした小説だと思っていたが、それだけではない多様な“ケア”について、考えさせられ、心を動かされる内容だった。

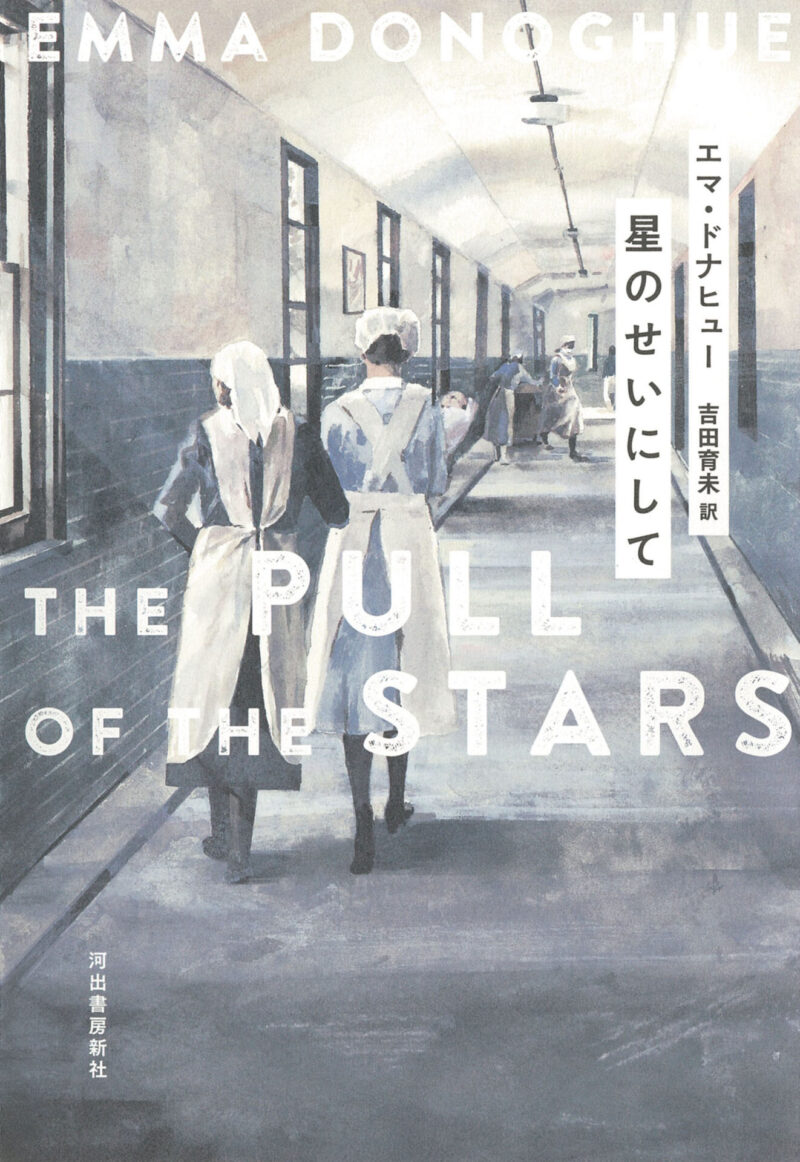

スペイン風邪が猛威を振るう1918年ダブリン。小さな産婦人科病室で、彼女たちは「生命」を守るために闘った――。「今」を突き刺す、痛切で強靭なパンデミック・ケアギバー小説の金字塔。

1918年、アイルランド・ダブリン。スペイン風邪のパンデミックと世界大戦で疲弊しきったこの街の病院に設けられた〈産科/発熱〉病室には、スペイン風邪に罹患した妊婦が隔離されていた。孤軍奮闘する看護師のジュリア・パワーのもとへやってきたのは、秘密を抱えたボランティアのブライディ・スウィーニーと、テロリストと疑われる医師のキャスリーン・リン。死がすぐそばで手招きする、急ごしらえの小さな一室で、彼女たちは生命の尊厳を守るために闘いつづけた――

匂い、汚れ、暴力、差別、繰り返される死の感触。

この小説は、今を生きる私たち看護師そのものだ。

――木村映里(看護師、『医療の外れで』)著者

エマ・ドナヒュー (ドナヒュー,エマ)

1969年アイルランド・ダブリン生まれ、カナダ在住。ケンブリッジ大学にてPhDを取得後、1994年作家デビュー。『部屋』(2010)はマン・ブッカー賞最終候補等に選出され、世界的ベストセラーとなった。吉田 育未 (ヨシダ イクミ)

出典:星のせいにして :エマ・ドナヒュー,吉田 育未|河出書房新社

翻訳家。トロント大学OISE修士。

どこで見かけたのだろうか、たぶんTwitterで『星のせいにして』のお勧めを見かけて、とても気になったので買ってみた。

しかし、気になって買ってみたものの、正直に言って読むのが怖くなかなか読みはじめられなかった。個人的にこれまでも比較的重いテーマの本ほど、自分の心に残る、強い印象を与えてくれる本の可能性が高そうだということは分かっていつつも、自分自身の経験と重ねてしまって辛くなるのではないかと思ってしまった。が、実際に読みはじめてみると、まったくそのようなことはなかった。

主人公の女性看護師の視点から描かれる日常の風景から、次第に慌ただしく、生と死がとなり合わせの産科病棟の描写に移っていく。一人称視点で語られる文章を読んでいるうちに「恐ろしい場所をのぞき見ることになるのではないか」という怖れよりも、主人公の女性のなかから一緒に観察しているような、暖かく柔らかな感覚を持ったまま読み進めることができた。このあたりの効果は、著者の語り口に取り入れられた工夫の結果でもあるように思える。語り口の工夫の具体的な内容については巻末の訳者あとがきで解説されているのでここでは触れないでおこうと思う。気になる方は是非ご一読を。

もうひとつの闘い

本作は、第一次世界大戦下でのスペイン風邪(インフルエンザ)のパンデミックのさなか、ある産科病棟での看護師の苦闘を描いている。そこでは、インフルエンザに罹患しながら出産に立ち向かっていく女性の姿が詳細に語られる。戦争に出向いて闘う男性と対比されるように詳細に描かれる女性たちの状況は、ともすればあたりまえのこととして見えなくなってしまう、忘れられてしまう「出産」という闘いが描かれる。

個人的に、妻の出産の立ち会いや、その後NICU(新生児治療室)にしばらく通うことになったりなどという経験がある。とはいえ自分が出産という激しい闘いを知っているとは到底言えない、あくまでも自分は後方支援部隊だ、と思っていたが、そうではないのかもしれない。この小説の主人公のように、闘う女性をケアすることで、真剣にケアすることで戦線を共有することができるのかもしれない。

多様なケアのかたち

少ない自分自身の経験からも、出産行為が人間の生と死に深く関わっているということは強く感じていたし、だからこそ家族に対して、壊れ物を扱うように接してしまうことに悩ましさを感じていた。失うことが怖いからこそ、限られた接点だけにとどめたいと、自然に思ってしまう。しかし、本書後半で語られる多様なケアのかたちに触れるうちに、喪失のなかでも新しい関係性やケアのあり方を見つけられるのではないか、という希望を感じることができた。

基本的に小説の舞台となるのは産科病棟の病室だが、物語後半では病室の外に物語が広がり、これまで語られた女性の身体に関する情報が伏線となり、さまざまな理不尽や逆境、苦悩とそれに対する多様なケアのかたちが語られていく。100年以前が舞台になっているのに、そこで語られるさまざまな搾取や差別といった課題は、いま現在も引き続き形を変えて存在するということに打ちのめされそうになる。しかし、看護師と患者、姉と弟、愛し合う二人、親と子といったさまざまな人間関係のなかにうまれるケアが語られていき、そういった課題を乗り越えていけるのではないか、という希望を感じさせてくれた。

最近、川上未映子『春のこわいもの』を読んで、社会が暗黙に性別ごとに期待する役割というのは(とくに女性に対するものは)恐ろしいものだと思った。インタビューなどでも「性別的役割分担をしない」ということに度々言及されていて、本当にその通りだと思うものの、自分自身や妻、周囲の悪意のない人々に暗黙に埋め込まれた性別ごとの役割分担に気づいてハッとすることがある。

芥川賞作家・川上未映子の子育てのルールは1つだけ<後編>(FRaU編集部) | FRaU

『星のせいにして』の主人公は、ある愛する人との出会いから、大きく変わり(たった3日で!)自分自身の役割を選びとる力を得る。自分自身はもちろん、家族にとってもまた規定される役割を引き剥がして自分のやるべきことを選び取っていけるように心を砕いていきたいと思った。

つながっていく希望

基本的に本書の登場人物は架空の人物だが、巻末の解説で一人だけ実在の人物がモデルであることが明かされる。過酷な現実を突きつけられるストーリーだが、それでもそのなかで実在の人物がおり、そのあとになしえたことを語ってくれることで、現在にいたるまでに希望が繋がっていると感じることができた。物語中でも、ある人物が、すべての物事は政治的なものである、と言うが、これも個人的に救いを感じるものだった。私たちはシステムに縛られる、だが、システムの一部だからこそ、個々人の意識や行動が変わることがシステムに影響を及ぼしうる。最近、エツィオ・マンズィーニ『日々の政治』で語られるようなソーシャルイノベーションに向けた機運の高まりを、しばしば感じることがある。自分の影響力の小ささにうんざりすることもあるが、大勢は星が決めているのだと思えば、気に留めることでもないのかもしれない。たくさんの勇気をもらえた一冊でした。

Photo by Johannes Plenio on Unsplash

コメント